「現実ではない?」

そうだよ。いいかい、いまぼくが望遠鏡の対物レンズ――外部に向かっているレンズをそう呼ぶんだがね――を半分、掌で覆ってみるよ。 それでも、視界は円いままですこしもかけていないだろう。

「欠けないね。きみが望遠鏡の対物レンズ――と言ったかね――を、きみの掌で覆っているかどうかもわからないぐらいだ」

もっとも、光学的には対物レンズを浸透して来る光量が、少なくなるわけだから、きみの見ている映像は、それだけ暗くなっているんだがね。 しかし、これがもし円く残して他を墨で塗った、ただの板ガラスを通して見るんだったら、すぐこうして覆ったぼくの掌が見えてしまうだろう。 それはただの現実でしかないからだよ。

「そうかなア。しかし、円い視界にあるものは、ただあるように見えるだけで、格別大きくなっているとも思えないね」

そりゃア、そうだろう。これは倍率一倍の望遠鏡だからね。

「倍率一倍の望遠鏡? そんなものをなににつかうんだね」

わかってるだろう。この工場でつくられているのは、すべて照準眼鏡なんだ。

「照準なら照星や照門がいるはずじゃないか。しかし、ここには円い視界に浮かんだ十字線しかない」

もとは照準にはみなきみらの知ってる照門や照星を使っていたんだ。ぼくらが照門を通して照星を見るということは、 銃身に平行した直線を得るということで、その直線の延長上に標的が来るように銃口を向ければ、 すなわち照準したということになるのだからね。しかし、ぼくらには両眼による視差というものがあり、 それを克服するためにはすくなくとも片眼を閉じなければならない。片眼を閉じたにしても、 照門、照星、標的のいずれか一つを見定めようとして、眼の焦点を合わせると、他の二つを見ることが困難になるんだよ。 ところが、凸レンズには極めて簡単な性能があるんだ。

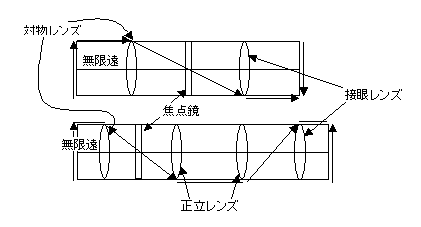

対物レンズは凸レンズだから、無限遠にあるものをその焦点面に結像させる。なお、望遠鏡においては、 一点より放射される光線接眼レンズが、平行とみなされるとき、その一点を無限遠にあるという。これを利用して倍率一倍の望遠鏡はつくられる。

倍率一倍のこの望遠鏡は互いにその焦点面を合致させ、これと対称的な位置にそれぞれ対物レンズ、 接眼レンズとして、相等しい焦点距離を持った凸レンズを置いたものである。このような倍率一倍の望遠鏡においては、外部は焦点面上に実現される。したがって、焦点面上に十字線を刻んだ鏡を置けば、 ただ十字線の交点その一点だけを見ればいいということになるが、それでは外部は倒立したものになる。 そこで、ちょっとした幻術を使う。といって、驚くほどのものではないが、 正立レンズを使って、倒立したものを更に倒立させて正立させる。きみが覗いているのがそれなんだ。

「内部外部が互いに対偶空間をなすからね」

面白いね。さっきからきみはそんなこと言ってたが、考えてもいなかった。ひとつ考えてみよう。

「いやァ、きみが『未ダ生ヲ知ラズ。焉ゾ死ヲ知ラン』から、いつの間にか『既ニ死ヲ知ラバ何ゾ生ヲ知ラザラン』 を引き出して来たのに驚かされたんだよ」

まァ、きみがそれを覗くために閉じていた、片方の眼もあけてみたまえ。

「片方の眼もあけろというと、両方の眼で同時に内と外を見るのかね。・・・・・なんのことはない。円い視界もなくなって、 まるで望遠鏡なしでみてるようだ」

それが倍率一倍の望遠鏡たるゆえんで、これからして望遠鏡の倍率なるものを定義することができる。

望遠鏡によって得られた外部の実現が、見た眼の現実と接続するとき、その倍率を一倍という。「接続? じゃアこれからして他の倍率も定義することができるわけだ。

望遠鏡によって得られた外部の実現が、見た眼の現実と断絶するとき、その倍率はすくなくとも一倍ではない。このようにして、倍率一倍の望遠鏡から発達して、次第に高い倍率の望遠鏡ができていったんだね」

それが必ずしもそうではない。望遠鏡によった実現が、見た眼の現実より大きく見えるからこそ、珍重されたのだからね。 ガリレイがはじめてつくったのも、倍率九倍ぐらいの望遠鏡じゃなかったのかな。そして、たしか倍率二十数倍の望遠鏡までつくったはずだよ。 それがあまりに素晴らしかったので、学者たちから幻術扱いされた。彼等はこの眼で見たように見えなければ、 真実とは思えなかったんだろう。 いわば実現と現実が断絶していたために、実現のいかなるものかを考えてみようとはしなかったのさ。 ガリレイはむしろ望遠鏡が接続し得るものだということを示してやるべきだったのだ。〔5〕