�@�@

�w�^���x�_

�w�^���x�_

���́@�w�^���x�_

���]����

�@�\�\�\�u���v�Ɓu���҂̊�v�\�\�\

�@�@���́w�^���x�̘b�ɂ͍�i���E�Ɏ��̗l�ȕs���Ȏ����N�������u�Ƃ��āu�]�����v���o�ꂵ�Ă���B

�@����n�����A�����������ȁA�N�w�҂��F���̖@���������邽�߂ɁA����̕������Ɉ��̖]�����������o���āA

�V�̂̉^�s���������Ă����B�k�P�l

�����Ă��́u�N�w�ҁv���u���C�Ȃ��v���������Ɂu��l�̘J���ҁv�������A����Ɍ������Ă����

�@�s�ӂɗ֊s���s���ĂɂȂ�A���̂ق�����Ƃ낯�A�ւȂւȂƂ������܂�A���ƖX�q�ƌC�������c���Ăڂ���

��Ƃ����S�t�̂����܂�ɂȂ�A�Ō�Ɋ��S�ȉt�̂ɕς��ĕ������n�ʂɊg�������B�k�Q�l

����́u�]�����v��`���Ă����u�N�w�ҁv�̓��̒��A�܂�ӎ��̒��ł̏o�����ł��邪�A�₪�Č����ƂȂ��čs

���B�������Ȃ��ӎ��̒��ɂ���O�ɂ��낱�̗l�Ȏ����N���蓾��̂��낤���B�����Ɉ��{�ꗬ�̃g�b���b�N������͂��Ȃ����H

�@�܂��A�����ɂ͈����̕��́u���v�����悤�Ƃ���v�l�̐��E������̂ł͂Ȃ��낤���B�v����Ɏ����w�f���h���J�J��

���x�ŁA���m���[�O�̐��E�F���ŐA�������Ă�������X�͐A�������Ă��Ȃ��Ƃ���������ł���A���Ƃ��Ώۂ��l�Ԃ�

�����Ă������킯���B

�@�܂Ă܂āA�]�����̓����l�ȗ�́w�o�x���̓��̒K�x�Ɍ��鎖���o���邾�낤�B

�s�v�c�Ȃ̂́A�]�������Ƃ����ĂȂ�A���Ɩl�̋����͂������ɕ��ʂɉ�b�����킹�邭�炢�߂������̂ł����A

�]�������͂����ƁA���͂܂������̋�ɂۂ�ƕ����Ă���_�ɂ����Ȃ������̂ł��B

�u�N�͈�̉��҂ȂH�v�l�͎v�킸��Ԃ��Ă��܂����B

�u�ڂ��͌N�ɗ{���Ă�������Ƃ�ʒK���B�v�Əb�͕��R�Ɠ����܂����B�k�R�l

�����ł́u�Ƃ�ʒK�v�͂������̐��E�ɏZ�݁A�l�͂������̐��E�ɏZ��ł���ƌ������ƁA���́u�]�����v

���������Ƃ������̉z���̖��������Ă��鎖���������Ă������B

�@���Ă����ŁA�����̌��t

�������A�ւ̑��Ɠ��l�A�u���v�͖����ɓ����Ă����B�u���v�̔����́A�܂��ɖ����̒Nj��Ȃ̂ł���B�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�k�S�l

�ɖ߂��čl����A�u���v�͖����̂��Ȃ��A�������_�ɂ��邱�ƂɂȂ�B����͗v����ɁA

�����Ƃ́A�l�Ԃ̈ӎ�����Ɨ����āA���̊O�ɑ��݂���B�k�T�l

�Ƃ������[�j���̌��t�Ɍ���������B

�@�������Ƃ������������̎v�l�Ō����Ȃ�A�u���v�̐��E�Ƃ����łȂ����E�ƌ��������o���邾�낤�B�������̈Ⴂ�ɉ߂��Ȃ��B

�܂�u���v�͊O���A�������̐��E�ɂ���̂��B�����Ă��̊O�������悤�Ƃ��鑕�u�Ƃ��āA�]�������g���Ă���ƍl���Ă悢�̂ł͂Ȃ����낤���B

�@�������Ȃ��u�]�����v�Ƃ������u���g���Ƃ��́u���v��������̂��B

�������Ƃɖ]�����ɂ͂��܂�m���Ă��Ȃ����X�ւ��w�Ӗ��̕ϗe�x�����u���҂̊�v�Ō���

�]�����́A����ɂ���ē������Ȃ��Ƃ���̗̈�̒��ɁA�O�����Ȃ��Ƃ���̗̈���������A���̓������Ȃ���

�����A�܂��ɓ����ł��邱�Ƃ��ؖ����悤�Ƃ�����̂ł���B�k�U�l

�ƌ����@�\������B�ǂ����������A�X�ւ̐����͎��̗l�ɂȂ�B

���݂����̖]�����̉~�����E�Ɍ��Ă���̂́A�O�����Ȃ��Ƃ���̗̈悪�������ꂽ���̂��B���łɌ����ł͂�

���B

�u�����ł͂Ȃ��H�v

�@��������B���������A���܂ڂ����]�����̑Ε������Y�\�\�O���Ɍ������Ă��郌���Y�������ĂԂ��ˁ\�\

���A���ŕ����Ă݂��B����ł��A���E�͉~���܂܂ł������������Ă��Ȃ����낤�B

�u�����Ȃ��ˁB���݂��]�����̑Ε������Y�\�\�ƌ��������ˁ\�\���A���݂̏��ŕ����Ă��邩�ǂ������킩���

�����炢���v

�@�����Ƃ��A���w�I�ɂ͑Ε������Y��Z�����ė�����ʂ��A���Ȃ��Ȃ�킯������A���݂̌��Ă���f���́A��

�ꂾ���Â��Ȃ��Ă�����ˁB�������A���ꂪ�����~���c���đ���n�œh�����A�����̔K���X��ʂ��Č���

������A�����������ĕ������ڂ��̏��������Ă��܂����낤�B����͂����̌����ł����Ȃ����炾��B

�u�������ȃ@�B�������A�~�����E�ɂ�����̂́A��������悤�Ɍ����邾���ŁA�i�ʑ傫���Ȃ��Ă���Ƃ��v��

�Ȃ��ˁv

�@�����@�A�������낤�B����͔{����{�̖]����������ˁB

�u�{����{�̖]�����H�@����Ȃ��̂��Ȃɂɂ����ˁv

�@�킩���Ă邾�낤�B���̍H��ł����Ă���̂́A���ׂďƏ��ዾ�ȂB

�u�Ə��Ȃ�Ɛ���Ɩ傪����͂�����Ȃ����B�������A�����ɂ͉~�����E�ɕ����\���������Ȃ��v

�@���Ƃ͏Ə��ɂ݂͂Ȃ��݂�̒m���Ă�Ɩ��Ɛ����g���Ă����B�ڂ��炪�Ɩ��ʂ��ďƐ�������Ƃ���

���Ƃ́A�e�g�ɕ��s����������Ƃ������ƂŁA���̒����̉�����ɕW�I������悤�ɏe����������A����

�킿�Ə������Ƃ������ƂɂȂ�̂�����ˁB�������A�ڂ���ɂ͗���ɂ�鎋���Ƃ������̂�����A���������

���邽�߂ɂ͂����Ȃ��Ƃ��Њ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�Њ������ɂ��Ă��A�Ɩ�A�Ɛ��A�W�I�̂����ꂩ

�������߂悤�Ƃ��āA��̏œ_�����킹��ƁA���̓�����邱�Ƃ�����ɂȂ��B�Ƃ��낪�A�ʃ���

�Y�ɂ͋ɂ߂ĊȒP�Ȑ��\������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

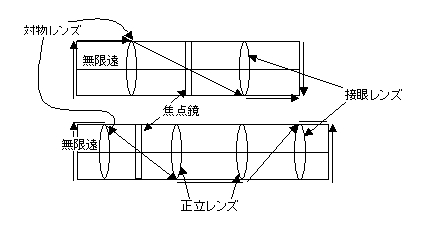

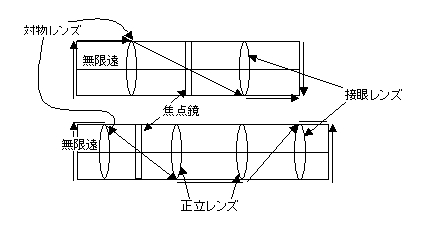

�Ε������Y�͓ʃ����Y������A�������ɂ�����̂����̏œ_�ʂ�

����������B�Ȃ��A�]�����ɂ����ẮA��_�����˂�������

���A���s�Ƃ݂Ȃ����Ƃ��A���̈�_�����ɂ���Ƃ����B�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

����𗘗p���Ĕ{����{�̖]�����͂�����B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�{����{�̂��̖]�����݂͌��ɂ��̏œ_�ʂ����v�����A����Ƒ�

�̓I�Ȉʒu�ɂ��ꂼ��Ε������Y�A�ڊ���Y�Ƃ��āA��������

�œ_�������������ʃ����Y��u�������̂ł���B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���̂悤�Ȕ{����{�̖]�����ɂ����ẮA�O���͏œ_�ʏ�Ɏ���

�����B���������āA�œ_�ʏ�ɏ\������������u���A��

���\�����̌�_���̈�_��������������Ƃ������ƂɂȂ邪�A

����ł͊O���͓|���������̂ɂȂ�B�����ŁA������Ƃ������p

���g���B�Ƃ����āA�����قǂ̂��̂ł͂Ȃ����A���������Y���g

���āA�|���������̂��X�ɓ|�������Đ���������B���݂��`����

����̂�����ȂB�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�u�����O�����݂��ɑ��Ԃ��Ȃ�����ˁv�k�V�l

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�܂�l�Ԃ��u�]�����v��ʂ��Ă݂��Ƃ��A���܂���Ɂu���v�������邱�ƂɂȂ�B

�����A����͐X�ւ������悤�Ɂu�����v�ł���u�����v�ł͂Ȃ��B�Ȃ��u�����v��

�@�@�������E�̂�����Ƃ���ŁA�J���҂�n�������̂����̉t�����n�܂��Ă����B�k�W�l

�Ɓu�����v�ɂȂ�̂��B������x�X�ւ̐����ɂ��ǂ��Ă݂�B���p�͐�̈��p�̑����ł���B

�@�ʔ����ˁB���������炫�݂͂���Ȃ��ƌ����Ă����A�l���Ă����Ȃ������B�ЂƂl���Ă݂悤�B

�u����@�A���݂��w���_�����m���Y�B���]�����m�����x����A���̊Ԃɂ��w���j�����m���o���]�����m���U��

���x�������o���ė����̂ɋ������ꂽ��v

�@�܃@�A���݂������`�����߂ɕ��Ă����A�Е��̊�������Ă݂��܂��B

�u�Е��̊��������Ƃ����ƁA�����̊�œ����ɓ��ƊO������̂��ˁB�E�E�E�E�E�Ȃ�̂��Ƃ͂Ȃ��B�~�����E

���Ȃ��Ȃ��āA�܂�Ŗ]�����Ȃ��ł݂Ă�悤���v

�@���ꂪ�{����{�̖]��������䂦��ŁA���ꂩ�炵�Ė]�����̔{���Ȃ���̂��`���邱�Ƃ��ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�]�����ɂ���ē���ꂽ�O���̎������A������̌����Ɛڑ�����Ƃ��A���̔{������{�Ƃ����B

�@�@�@�@

�u�ڑ��H�@����A���ꂩ�炵�đ��̔{������`���邱�Ƃ��ł���킯���B

�@�]�����ɂ���ē���ꂽ�O���̎������A������̌����ƒf�₷��Ƃ��A���̔{���͂����Ȃ��Ƃ���{�Ł@�͂�

���B�@�@�@

�@���̂悤�ɂ��āA�{����{�̖]�������甭�B���āA����ɍ����{���̖]�������ł��Ă������ˁv

�@�@���ꂪ�K�����������ł͂Ȃ��B�]�����ɂ�����������A������̌������傫�������邩�炱���A���d���ꂽ

�̂�����ˁB�K�����C���͂��߂Ă������̂��A�{����{���炢�̖]��������Ȃ������̂��ȁB�����āA������

�{����\���{�̖]�����܂ł������͂�����B���ꂪ���܂�ɑf���炵�������̂ŁA�w�҂������猶�p��������

���B�ޓ��͂��̊�Ō����悤�Ɍ����Ȃ���A�^���Ƃ͎v���Ȃ������낤�B����Ύ����ƌ������f�₵�Ă�

�����߂ɁA�����̂����Ȃ���̂����l���Ă݂悤�Ƃ͂��Ȃ������̂��B�K�����C�͂ނ���]�������ڑ��������

�̂��Ƃ������Ƃ������Ă��ׂ��������̂��B�k�X�l

�������[�����̕��͂�ǂ�ł������ǂ����͒m�邷�ׂ��Ȃ����A�X�ւ̍l�����͂҂���Ƃ��̃g���b�N�݂����Șb�ɓ��Ă͂܂�B

�v����Ɂu�����v�́u�����v�Ɓu�ڑ��v���Ă���B����������͂₪�ĊO���ƂȂ�B����̂Ɂu�N�w�ҁv��

�@���E�Ɍ����đ�^���̓�����\�������B�k�P�O�l

�̂ł���B�����������ꂪ��҈������[�̍l�������̃g���b�N�̎�Ȃ̂ł͂Ȃ����B����قǕ��������������f�肵�Ă��������낤�B

�@�ȏ�͉�X���u�N�w�ҁv�̗��������Ċς��i�F���ۂł���B

���č��x�͘J���҂ɂȂ��Ă݂悤�B��i�̏œ_�ł��鎩�����g���u�t���v����Ƃ������|�z���[��Y��Ă͂Ȃ�܂��B�ł͂����F�������ꍇ�ǂ̂悤�Ȏ��������Ă���̂��낤���B

���u�^���̎������������i�v

�@�\�\�\��ҁE���肪�₢�������\�\�\

�@�������g���u�t���v���鎖��F�����鎖�Ƃ́A�����̐g�̏�ɗ����関�����܂��܂��ƒ������鎖�ɑ��Ȃ�Ȃ��B���̏ꍇ

�x�߂鑽���̐l�����͂����܂������ǂ���̋����ǂɂ��������B�k�P�P�l

�Ɠ��l�ɂ��̖�����ے肷�闧�ꂩ�A�u�J���ҁv�u�Y�����̎��l�����v�̂悤�ɋ����I�ɁA����i�݁u�t���v����

�A�ƌ�����̓��������ɂ͕`����Ă���B���̓�̓��̕�����ڂɉ�X����������Ȃ����w��l�ԕX���x

�̓o��l����

�u�������A���������l�ɑ��闠��҂Ȃ�A�N�B�͒n��̐l�Ԃɑ���A����҂���Ȃ����I�v�k�P�Q�l

�ƌ������t���Ӗ�����W�����}�A�܂薢���k�P�R�l�ƌ��݁A�u�t�̐l�ԁv�Ɛl�ԁA��̂ǂ�����x������悢

�����f�ł��Ȃ��Ȃ錈��s�\���������Ă���B����̂Ɂu�V���v��

���̍^���̎������������i��A���̖{���I�Ȍ����ɂ��Ă͌ł�����������܂܌����Ăӂ�悤�Ƃ��Ȃ���

���B�k�P�S�l

�ƒ��ق���鎖�ɂȂ�B����A�G��鎖���o���Ȃ������̂��B�������u�V���Ёv�́u�����⌳��v�����Ǝ^��

���Č��݂̐l�Ԃ��x�����Ă���B�����āu�V���Ёv�����ق�����Ă͂��邪

�@�s���Ƌ�Y�����E�����B�k�P�T�l

�ƒN�������́u�s���Ƌ�Y�v�ɂ���Č���s�\���������Ă��邾�낤�B����A���関���ɂ��т��Ă���ƌ�����

�����߂��̂��낤���B

�@��X�͐�̎��ɕs���������鎞�u��̌����Ȃ��s���v�ƌ�������ǂ�����͌����Đ悪�����Ȃ��̂ł͂Ȃ��A��

�R�Ƃ����悪�����Ă��邩�炱���s���Ȃ̂ł���B���̉����R�ƒm�炸�ɕs����������l�͋��Ȃ��B�܂�A����

���x�̗\�����s���A���|���ĂыN�����̂ł���B

�@���̂��т��͓��R�̎��Ȃ���u�����l�ԁv�̔r���ɁA����w�̗͂�����������B�����ɁA�������w�r�e�̗��s

�ɂ��āx�ŏq�ׂ��u���炽�ȉ������������߂A���퐫�͂����܂�����������āA�ٗl�Ȍ`�����Ƃ�͂��߂�B

����͊���������A�Ώۉ�����āA���Ȃ��̈ӎ��������䂳�Ԃ炸�ɂ͂����Ȃ��͂��ł���B�v�Ƃ�����i�̋@�\

������B���̑��u�͑����̂r�e��Ƃɓ��P����Ă��邪�A���ꂩ������P���ꑱ����ł��낤�B

�@�t��������Ȃ�A���́u�s���Ƌ�Y�v��S�������Ȃ��u�y�V�I�����ςȃm�A�v���o�ꂵ�Ă��邪�A���́u�m�A�v���ŏI�I�Ɂu�M���v����u�ԁA���炭�u�s���Ƌ�Y�v���������ł��낤�B

���̂悤�Ȑl���͂r�e�f��Ɉ�l���炢�K���Ƃ����Ă����قǁu�����S�Ă��I��肾�v�ƌ����Ӗ��ƂƂ��ɓo�ꂵ�Ă���B

���ꂩ�������

�@�������đ��̍^���Ől�ނ͐�ł����B�����������A���łɐÂ܂�������̒��⑺�́A�X�p��؉A���̂�����

��ł݂�ƁA����炫��߂��������������͂��߂Ă���̂������B�����ߖO�a�ȉt�̐l�Ԃ����̒��̖ڂɌ�����

���S���𒆐S�ɂ��āB�k�P�U�l

�Ə����Ă���B

�@���̎������Ƃ�����ҁE����́u�l�ށv�A�܂�l�ԂƁu�t�̐l�ԁv�A�ǂ���ł��Ȃ���O�̎��_���猩���낵�Ă���B

�����Ă��̎��_�Ƃ����`���������X�ǎ҂ɁE�ǂ��v���H�E�ƌ����Ă���B

�������A���͂����Łu�V���v�̂悤�ɒ��ق���鎖�͂����A�������ǂ����đ�O�̎��_�ɗ��Ă������l���Ă݂鎖�ŁA���̓���

�������B

�@���́w�^���x�͒J�^��쐬�̔N���ɂ���

�P�X�T�O�N�i���a�Q�T�j�Q�U��

�`���`�@�����u�l�ԁv�ɑn��u�O�̋��b�i�Ԃ����E�^���E���@�̃`���[�N�j�v�k�P�V�l

�Ƃ���悤�Ɂu���b�v�ł���B�܂肻�́u���b�v�ł��鎖�ɂ����āw�^���x�͕��J�s�l�������悤��

���b�Ƃ͌`���̂��Ƃł���A����͂ǂ�ȈӖ��ɂł��u���߁v����邱�Ƃ��ł���B�k�P�W�l

�@�u�`���v���l���Ă݂�A���́w�^���x�̌`���́w��l�ԕX���x�w�|�{���g�x�ɂ����鎖���o���邪�A����

�T�^�I�ȁu�`���v�͈������w��l�ԕX���x�̘A�ڒ��ɏ������w���\���@�B���̒��̖����x�Ƃ����G�b�Z�[�̒��̎�

�̕����Ɍ��鎖���o����B���X�Ȃ���������[�ƌ�����Ƃ͑����̗ތ^�I�Șb�������Ă���Ƃ��Â��v���B

�u�D�_�����ׂ����A��H�����ׂ����A�����A����ȊO�ɑ�O�̓��͂Ȃ��̂��v�Ƃ����v�����[�O�ł͂��܂�ŋ�

���ԓc���P�������A����͂ނ��A�v���̓����Î�������̂��������A�Ȃ������Ȃ�̐l�������������āA��

�a�Ɩ\�͂Ƃ̓�����������悤�Ƃ���A��O���͓I�����ɑ���慎h���ƎƂ����炵���̂ł���B��҂̍l

���ł́A�����炭�A�v���a���\�͂��Ƃ�����ґ���ł����l�����Ȃ��A�@�B�I�ȌX���ɑ��A���̐V���@

�I�ȓ���̂����ɗ������Ǝ��ȁE�E�E�E�E�Ƃ��������A���a���\�͂��̑I���̂܂��ɁA�悸�v���̎v�z���Ȃ�

��Ȃ�Ȃ��̂��Ƃ����A���������R�Ȋv���_���咣�������肾�����̂��낤���A������܂�ł��ׂ��ׂɁA

�������D�ӓI�Ɏ��������̂������Ƃ����̂�����A�Ȃ�Ƃ��s�v�c�Șb�ł���B�k�P�X�l

�@�v��Γ_�I�v�l�ł͂Ȃ��v�l�A�u�v���̎v�z�v���K�v���ƌ������ł���B���́u�v���̎v�z�v��������

�O�̎��_�Ȃ̂ł͂Ȃ����B���Ȃ킿�A����͈������[���w�����E�ېV�̐l�X�x��

�����ł��Ȃ��A����ł��Ȃ��A��O�̓��Ƃ������̂͂��肦�Ȃ��̂��낤���B�k�Q�O�l

�Ƃ����u��O�̓��v�ł���B�ł́A�ǂ̂悤�ȁu���v�Ȃ̂��B�����ŏI����Ă��������A���������Ȃ̂ł��������˂�����ł݂悤�B

���u��O�̓��v�Ƃ͉���

�@�\�\�\�^�̏��\�\�\

�@��X�͂��́u���v���ɏq�ׂ��u�N�w�ҁv�ɉ\���Ƃ��Č��鎖���o����B�����A

�N�w�҂͖]���������𗣂��A�d���f���������B�k�Q�P�l

�̗l�ɂł͂Ȃ��A���́@����s�\���������I�ɂł͂Ȃ����̂܂܁A�m�肷�鎖�ɂ���Ă���B����͐�́w�ǂꂢ

���x�̂Ƃ���Ŏ����q�ׂ����E�̖����E�����m�肷�鎖�Ɠ��`�ł���B�����Ĉ�����

�@�\�O�N�O�ɂ��A���̎ŋ��͊ϋq�ɂ悭���Ă�������B���܂ł��A�͂�����L���Ɏc���Ă��邱�Ƃ����A����

��]�ƂȂǂ́A�ǂ����Ă��������炦���ꂸ�A���Ɉ֎q����i���̋����o�D���̈֎q����j���藎���Ă���

�����قǂł���B�Ƃ��낪�A���������ق߂Ă��炦�邾�낤�Ǝv���Ă����A�ڂ��̊��҂ɔ����āA���̈֎q����

���藎������]�Ɛ搶���炳���A���Ӗ��ȏ��ɂ���Ċϋq����M�������_�����I�ȍ�i�ł���ƁA����

�����낳��Ă��܂������̂��B�@�^�̏��́A���ꎩ�g�Ŏv�z���ƍl���Ă����ڂ��́A�V���b�N�̂��܂�ŋ��Ɋ�

�S�����������A������c����̗͂Â����Ȃ�������A�u�ǂꂢ���v��������ł���Ɠ����ɁA�Ō�̋Y�Ȃɂ�

���Ă����ɂ������Ȃ��B�k�Q�Q�l

�Ƃ����u�^�̏��v�Ƌ��ɂ��鎖�B�܂�A���ꂪ�����̍l�����u��O�̓��v�ł���A�q���[���A�Ȃ̂ł���B

�@�������ˑR�Ƃ��Ď��ɂ͐i�߂Ȃ��悤�ȁw�^���x�̌���̎��_�ł���B���������u�y�V�I�����ςȃm�A�v�ɂ�

��邮�炢���낤�B�Ȃ��Ȃ猈��s�\�������i����͈�����

�{���̎c���Ƃ������̂́A�c���Ȏ����ɂ���̂ł͂Ȃ��A�c�����c���Ǝv��Ȃ����_�\���ɂ���̂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�k�Q�R�l

�Ƃ������_�\���ł�����B�j�Ƌ��ɋ��Ȃ���A��X�͂��̎���ɕ����߂��Ă��܂����炾�B�����Č���

�āu����߂������̌����v�Ƃ����������[��i���ł��������u���v�������鎞��ւ͐i�߂Ȃ��B

���E�Q�l����

�k�@�P�l�������[�@�w�ǁx�Q�Q�T�Łi�V�����Ɂ@����O�N�j

�k�@�Q�l�������[�@�w�ǁx�Q�Q�T�`�Q�Q�U��

�k�@�R�l�������[�@�w�ǁx�P�V�O��

�k�@�S�l�������[�@�w�������[�S��i�E�P�R�x�P�S�V�Łi�V���Ё@��㎵�O�N�j

�k�@�T�l����V��@�w�͂��܂�̃��[�j���x�T�P�Łi��g���X�@����l�N�j

�k�@�U�l�X�ց@�@�@�@�w�Ӗ��̕ϗe�x�Q�W�Łi�}�����X�@��㔪�l�N�j

�k�@�V�l�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�R�O�`�R�R��

�k�@�W�l�������[�@�w�ǁx�Q�Q�U��

�k�@�X�l�X�ց@�@�@�@�w�Ӗ��̕ϗe�x�R�S�`�R�U��

�k�P�O�l�������[�@�w�ǁx�Q�Q�U��

�k�P�P�l�������[�@�w�ǁx�Q�Q�W��

�k�P�Q�l�������[�@�@�w��l�ԕX���x�Q�T�P�Łi�V�����Ɂ@��㎵�ܔN�j

�k�P�R�l�������[�@�@�w��l�ԕX���x�́u���Ƃ����v

�@�^�̖����́A�����炭�A���̉��l���f���������A�f��̌������ɁA�u���́v�̂悤�Ɍ�����̂���

�v���B���Ƃ��Ύ�������̐l�Ԃ��A�Ƃ���s���������č����������ꍇ�A�ނ͌����n�����Ǝv����

�낤���A�Ɋy���Ǝv�����낤���H�@�ǂ��v�����ƁA�͂����肵�Ă��邱�Ƃ́A�ނɂ́A���͂�ǂ�Ȕ�

�f�̎��i�������Ă���Ƃ������Ƃ��B���̏ꍇ�A���f���ق��Ă���̂́A�ނł͂Ȃ��āA�ނ��낱�̌�

��Ȃ̂ł���B

�k�P�S�l�������[�@�w�ǁx�Q�R�O��

�k�P�T�l�������[�@�w�ǁx�Q�R�O��

�k�P�U�l�������[�@�w�ǁx�Q�R�P��

�k�P�V�l�������[�@�@�w�����̎v�z�x�S�R�S�Łi�u�k�Е��|���Ɂ@����l�N�j�J�^��쐬�̔N��

�k�P�W�l���J�s�l�@�@�w�q���[���A�Ƃ��Ă̗B���_�x�Q�W�T�Łi�}�����[�@����O�N�j

�k�P�X�l�������[�@�w�������[�S��i�E�P�S�x�P�Q�Q�Łi�V���Ё@��㎵�O�N�j

�k�Q�O�l�������[�@�w�������[�S��i�E�P�T�x�P�T�X�Łi�V���Ё@��㎵���N�j

�k�Q�P�l�������[�@�w�ǁx�Q�Q�U��

�k�Q�Q�l�������[�@�w�������[�S��i�E�P�T�x�Q�S�Q��

�k�Q�R�l�������[�@�w�������[�S��i�E�P�S�x�U�P��