デイヴィッド・コパフィールド(第1巻)改版

デイヴィッド・コパフィールド(第2巻)改版

デイヴィッド・コパフィールド(第3巻)改版

デイヴィッド・コパフィールド(第4巻)改版

作者:ディケンズ

2009年8月30日は日本の政治において大きな転換をした歴史的な日になるんだろう。

けれど、私にとっては『デイヴィッド・コパフィールド』読了記念日。長かった・・・他の本も読みつつ、三週間ぐらいかけて読んだ。

いわゆるヴィルドゥングスロマン。(教養小説)「私」という一人称で、主人公のディヴィッドの子ども時代から、結婚し幸福な生活を送るまでを描く。

デイヴィッドの父は死んでいて、母が再婚するんだけど、その相手が小姑つきの超意地悪。

母も意地悪夫と義姉にいじめられて死に、ディヴィッドは学校を辞めさせられ、働かされる。

こんなことではいけないと思ったディヴィッドは脱出し、徒歩で伯母の居る家を目指す。

とまあ、不幸な少年が自分自身の力で、そしてまた周囲の人の大きな助けを得て成長し、愛をも得ていく話。登場人物がとても多く、それぞれに個性的でこれまたいろいろと事件を起こす。

こういう長い外国の小説は、ときに退屈・・・と思う部分もあってなかなか進まないことが多い。でも、読んでいくうちに面白くなって加速度的に読み進むことができた。

まあ、なんというか、この達成感もいい。自己満足だけど・・・

ディケンズといえば、『クリスマス・カロル』もあるけれど、あの短い小説よりこっちの方が面白かった。

映画にもよくなりますね。

オリバー・ツイスト

大人も子どもも楽しめます。

原作とはずいぶん違うようだけれど、

大いなる遺産/イーサン・ホーク[DVD]

これは好きな映画ベストファイブに入る!3回ぐらい観た。オススメです。

月別: 2009年8月

八番筋カウンシル 津村記久子

八番筋カウンシル

作者:津村記久子

芥川賞作家、津村記久子氏の長編。

舞台は関西地方の商店街。

タケヤスは、小説の新人賞をもらったことをきっかけに会社を辞める。

同級生のヨシズミは実家に戻り、家業を継ごうとしている。これまた同級生のホカリは、地元の会社に就職するも家族との折り合いが悪く、家を買って独立したいと考えている。

3人が30歳を目前に、過去からの様々な思いをかかえて再会する。地元の八番筋商店街は中学生の頃と全く変わらないが、近郊に建設される巨大モールにまつわる噂が浮上したことで、地元カウンシル(青年団)の面々がにわかに活気づく。

そんな中、かつて商店街で起こった不穏な出来事で街を追われたカジオと15年ぶりに再会し…。平凡だけど、小さいドラマが生まれては消え、主人公たちが「おとな」になるさまが描かれている。

ただ近所に住んでいるだけでつながる幼なじみ、同級生は、大学などの同級生に比べて生き方はまるで違ってくる。それでも地元に戻って、噂話やおせっかいの波にもまれて生きる人々の人間関係。面倒くさそうだけれど、そういう中にいれば飽きずに日々が過ごせるかも、とも思った。

登場人物たちの過去と現在が交替で語られて、平凡でも長いスパンで見ればそこに物語というものは生まれ、作者の筆力もあってか惹きつけられた。

商店街・・・スーパーはおろかコンビニも商店も未だ無く(喫茶店・自然公園はある!)、小学生のころ初めて自動販売機が出現してニュースになったぐらいの田舎に育ったので、商店街とは縁がない。今住んでいるところもベッドタウン。

以前の職場の近くに昔ながらの商店街があって、よく散歩していたのでその商店街を思い浮かべながら読んだ。この商店街はなーんか「高齢化」の雰囲気が漂っていて、ちゃんと商売は成り立つんだろうか、帽子屋の帽子は売れることあるんだろうかと心配していたが、たぶん商店街の中の自給自足、支えあいでもっているのだと思う。

全国各地になんとか存続する商店街もきっとそうで、そのぶん人間関係がものすごく濃いんだろう。

巨大ショピングモールが次々に建設されて、全国で商店街は消えつつある。そこで人間の心性も変化し、濃い人間関係とは逆の息苦しさがまた生まれる。

このことは三浦展氏の

ファスト風土化する日本

を読んで目からウロコだった。多くの若者にこの本を薦めた。

これもおススメです!

作家的時評集 高村薫

作家的時評集(2000ー2007)

筆者:高村薫

今朝の朝日新聞に、高村薫氏の文章が載っていた。総選挙を前に思うこと。政権継続による「安定」も、政権交代による「変化」も、その具体像は有権者レベルでも政党レベルでも十分に言語化されているとは言えないと述べている。

さらに、今必要なのは産業構造の再構築であるが、各党がうたう景気回復への対策は、産業構造全体への構想を欠いているとも。

政治主導が実現できれば、これまでに見たことがない政治の姿を我々が見ることになるとも述べているけれど、さて政権が変わったとして、それができるものかどうか。

官僚ってとっても賢そうな人ばかりだもの・・・

この文章を読んで、高村氏の『作家的時評集』が本棚にあることを思い出した。

2000年から2007年までに書かれたもの。現代日本のさまざまな社会問題を批評した時事発言集で、その当時に起こった大きな事柄を網羅している。

小泉ブームだった頃にも小泉氏の言葉の空虚さを鋭く指摘し、安倍氏に対しては「論理も懐疑もない」と斬っている。

「言葉」を大切にする作家らしく、「言葉」を失った政治への警鐘を鳴らしていて、どの文章も説得力がある。(反発する人も多いと思うが)

単純で素直な私は、彼女の超辛口な文章にかなりシビレた。

続編を希望!

私が人を判断するときには「自分の言葉で話す人か否か」というポイントがある。自分の小選挙区の立候補者と直接話したことも直接演説を聴いたこともないのだけれど、テレビで観る限りは型どおりのことしか言わない。「わかりやすさ」が大衆にとっては大事なのだろうけれど・・・

でも明日は、いちばん自分の言葉を持っていそうな人に投票するつもり。

今回は投票率も、選挙速報の視聴率も高いかもね!ビデオレンタルに走る人も多いかもしれないけれど。

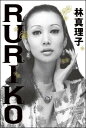

RURIKO 林真理子

RURIKO

作者:林真理子

浅丘ルリ子。あんまりテレビドラマには出ないが、わりと好きな女優。今はやせてしまってちょっと怖い容貌に見えるけれど、話し方や演技が実にチャーミングで品のある人だと思う。

表紙の写真を見て分かるように、若いときはめちゃくちゃ美人。

小説は「事実を基にしたフィクション」。浅丘ルリ子、石原裕次郎、美空ひばり、小林旭、石坂浩二など、往年のスターが実名で登場していて、本当にこんな会話が、こんな感情のゆれがあったのかもしれないと思わせられる。

これは作者の力量だろう。

芸能ゴシップ好きであることを隠さない林真理子氏。でも小説は野次馬的な興味を超えて、リアルな人間ドラマになっている。

日本の映画史の記録とも読める。

この本を読んで思ったこと。酒ばかり飲んでいた俳優・歌手はたるむし、(裕次郎・旭)長生きできない。(裕次郎・ひばり)

いつまでも美しいスターというのは、きっとストイックなんだろうな・・・

中学生のとき、祖母の家に泊まってて夜更かしし、「火曜サスペンス」を観た。浅丘ルリ子が絞首刑になるという話。あの時、初めて「絞首刑」のやり方(?)を知り、驚愕した。怖かった。今でも残像が残っている。覚えている人いませんか?

地味めしダイエット3 横森理香

地味めしダイエット(3(横森流マクロビオティック編)

著者:横森理香

最近、岡山銘菓「大手まんぢゅう」にハマッている。

今日の朝ごはんは「大手まんぢゅうトースト」。パンをトーストしてバターを塗り、電子レンジでチンして柔らかくなった大手まんぢゅうを伸ばし、あんトーストにして食べるというもの。

美味しかった・・・バター、白砂糖、精白小麦粉たっぷりの、「マクロビ」からはかけ離れた朝食ではあるが、たまにはよいでしょう。

さて、この『地味めしダイエット』。食事療法で子宮筋腫を克服し、39歳で自然妊娠したという著者の「ゆるーいマクロビのススメ」。

美と健康という言葉にひかれて「マクロビ」の本は何冊か読んだことがあるけれど、私にはムリ、と思う。甘いものも肉も乳製品も好きだし、とにかく料理方法が面倒だ。貧血ぎみの私には厳密なマクロビは体質に合わないとも思う。

でもこの本に紹介されているマクロビのルールはとてもゆるい。玄米を食べる、野菜中心の食生活を心がける、無添加のものを食べる、などなど。

紹介されているレシピにも肉の入っているものもある。もちろん、野菜中心で、とってもヘルシーで美味しそうなものばかりだけれど。

「ウドオイル」や「オーガニック野菜」など、金持ちじゃないとムリだよ!と思うものもあったりするけれど、 ジャンクなものを控えて食事を大切にする心構えは納得できる。

横森理香氏は「作家」で、小説も書いているらしいが、近頃はこういった「ライフスタイル」ものばかりのようだ。流行の言葉で言うとやや「上から目線」の物言いが気になる人もいるかもしれない。

私は、彼女の言葉遣いがやや乱暴なところがちょっと気になる。小説は『エステマニア』しか読んだことがないけれど・・・やはり文章は荒削りだった気がする(私も上から目線)

しかしこの本、「マクロビ」に興味はあるけれどムリだと思っている人にはオススメです。

私も明日はまともな朝食を食べよう!

心理療法個人授業 河合隼雄 南伸坊

心理療法個人授業

先生が河合隼雄氏、生徒が南伸坊氏となって、心理療法について13講にわたって授業をしている。

対談形式ではなく、生徒の方も先生の方も文章で要点をまとめているので、内容が濃い。

生徒の南氏は虚心坦懐に授業を聞くから、河合氏の方も難しい話をわかりやすくしてくれる。

心が頑丈な私はカウンセリングにはたぶんお世話になることはないし、臨床心理士になるつもりも全くないけれど、人間関係においてはカウンセリングマインドは大切など思う。

そんな視点から重要だと思ったのは「相手の話を真剣に聞くこと」。私は人の話を聴くのが好きだけれど、喋るのも好きなので、聴いているつもりがつい自分の話をしてしまう。

相手が悩んでいたり苦しんでいたりするときには、心から耳を傾けなければ、と思った。

他にも「死にたい」という人は死にたいということでしか「生きたい」気持ちを表せないとか、「妄想」を持つ人が薬で妄想を取り払っても、その人の人生にとってそれが本当にいいことなのか、など、ハッとさせられる記述があった。

妄想と向き合う人生も苦しいとは思うけれども。

クライアントと治療者の関係(恋愛関係など)も興味深い。

臨床心理士になりたい人はとても多いらしい。河合氏によれば「命がけの仕事」。たしかにあまり軽い気持ちでなって欲しくない。繊細さと図太さ、両方兼ね備えた人でなければできない仕事だと思う。

本当は親や友達、教師がカウンセリングマインドを持っていれば理想的なんだろうな・・・

言い寄る 田辺聖子

言い寄る

作者:田辺聖子

田辺聖子にハマッっていたのは中学生のころ。今考えるとマセていると思うけれども、通っていた中学校の図書館は会議室の片隅みたいなところで小さく、ロクな本がなく、借りたいものが少なかった。

まずは赤川次郎に凝ったが(時は角川映画全盛時代!)すぐに飽きてしまって、なぜか田辺聖子の恋愛小説に夢中になった。母親にせがんでは文庫本を買い集めて、「男女の機微」を学んだ。実践にはまるで生かされなかったが。

おそすぎますか?

という短編は、働く女性なら是非読んでおくべき一編。

以前、夫より帰りが遅い日、夕飯を冷蔵庫に入れてメモを置いて仕事に行っていたとき、中学生の時分に読んだこの本の結末が頭をかすめたこともあった。

さて、『言い寄る』は昭和48年に書かれた本。36年前の作品だけれども、まったく古くない。

主人公の乃里子は31歳のキャリアウーマン。好きな仕事をし、性的にも開放的な性格でのびのびと独身生活を楽しんでいる魅力的な女性。

しかし乃里子にはずーーっと片思いをしている五郎という男がいる。どうしても「言い寄れない」。気のあう剛という男、大人の男性の魅力で乃里子を誘惑する水野という男、乃里子の周りには男がいるのに、恋焦がれる五郎だけはまったく乃里子に振り向いてくれない。

好きな男性には振り向いてもらえず、愛していない男性からは求められて・・・まことによくあることだけれど、その切なさがこれほど巧みに描かれている作品は少ないと思う。

私的生活

苺をつぶしながら

という続編もあります。これも面白い。

近頃の恋愛小説に物足りなさを感じている方にオススメです。

快適睡眠のすすめ 堀忠雄

快適睡眠のすすめ

著者は広島大学の先生、堀忠雄氏。

母親譲りの「眠たがり屋」で、子どもの頃からウトウトしてばかりいる。

近頃は9時、10時になるともう眠くなってきて、夜の外出などほとんどしない。しかし、5時半には目覚ましナシで目が覚める。まるで老人。

世の中には、0時前に寝るなんて!っていう人もいるし、日本には睡眠をたっぷりとるのは怠け者という意識があると思う。高校三年のとき、「6時間以上寝るやつは(大学に)落ちる」とも言われた。でも、持って生まれた体質ってものがあるし、私は7時間は寝ないとダメだ。

この本では、睡眠にまつわるさまざまな検証を具体的に紹介している。

年代ごとの眠り方の違い、睡眠と課題作業の成績の関係、睡眠の個人差、夜勤明けや時差ぼけの辛さを克服する方法、サバイバル睡眠法(?)、昼寝の効用、睡眠環境の整え方など。

睡眠にはやはり個人差があることを知って安心。自分の睡眠時間が平均的だということも知った。

私の父は「いつ寝てるの?」って感じの人で、早死にしたので、「睡眠時間が短いと早く死ぬ」という仮説を持っていたのだけれど、なんと短眠すぎても長眠すぎても寿命は短くなるとか。7.5時間ぐらいが一番長生きできるみたいです。

あとは昼寝の効用。20分の昼寝でずいぶん元気になるとか。午後眠くなる人はお昼休み、ご飯を食べてから昼寝するといいみたい。

しかし、1時間以上昼寝するとアルツハイマーになるリスクが高まるのでほどほどに!

忙しくて7時間も寝られない、という人も多いだろう。しかし経験上、忙しくても「ボケっとする時間」を無くせば睡眠時間は確保できる。テレビ鑑賞、、メール、ネットサーフィン、読書、夫婦の会話などなどを削ればオッケーです。眠りは人生で重要ですもの。

不良のススメ 瀬戸内寂聴 萩原健一

不良のススメ

著者:瀬戸内寂聴・萩原健一

逮捕された押尾学容疑者の映像をテレビで観ていると、「この男って赤ちゃんみたいな顔してるなあ・・・母性本能をくすぐるんだろうなあ・・・」と思う。

私はこういうタイプは苦手だけれども、さぞかし女性が放っておかない男であり、自身も躊躇なく女性に向かっていくんだろうと思う。

彼は果たして更正できるのだろうか。個人的にはどうでもいいけれど、根っからのダメ男、ワル男が心から反省し改めることができるかどうかには興味がある。

さて、この本の著者のひとりである俳優のショーケンも、女たらしのワルとして名高い。この人もなんか苦手なタイプ。なんとなく、ヤバイ感じがする。

大麻で捕まったり、恐喝で捕まったりして拘置所生活数回。それでも実力派俳優としてまだ名を残し、この秋には出演映画が公開されるらしい。

寂聴先生は、大麻でショーケンが捕まったときに隠れ場所として寺を紹介するなど、ショーケンを見捨てずにいる。これが宗教者としての慈愛なのか、母性本能をくすぐられたのかわからないけれど、まさに「愛とは見捨てぬこと」。

ショーケンの才能を高く買ってもいる。

紹介された禅寺を素行不良で追い出されてしまったというショーケンは、ほんとうにどうしようもないけれど。

今、ショーケンはお酒も女もやめて、お遍路をしたり、毎日2、3時間歩いたりして自分をコントロールしているらしい。

彼が真っ当になっているかどうかは、これからを見ないとわからない。でも彼の綴る文章の中には、ときどきハッとするような事が書かれていて、ものごとを自分自身の目で見ることのできる人なんだろうとは思う。

本の内容は、対談+それぞれのエッセイ。完成度としてはイマイチの本だけれど、ショーケンに興味のある人は読まれたらと思います。

赤ひげ診療譚 山本周五郎

赤ひげ診療譚改版

作者:山本周五郎

主人公は若き医師、保本登。幕府の御番医をめざして長崎遊学から戻ったが、心ならずも「小石川療養所」で見習い勤務を命ぜられる。

医長は「赤ひげ」と呼ばれる新出去定。エリート意識の強い登は診療所に幻滅し、赤ひげに反発するが、次第に赤ひげの精神に心を惹かれていく。

連作小説の形で、江戸時代の下層の人々の苦しみや悲しみ、そして登自身の成長が描かれている。

赤ひげの言葉で印象深いものがある。

「病気が起こると、ある個体はそれを克服し、別の個体は負けて倒れる。医者はその症状と経過を認めることができるし、生命力の強い個体には多少の助力をすることもできる、だが、それだけのことだ、医術にはそれ以上の能力はありゃしない」

現代の医学にも通じる真実だと思う。負ける個体はどうしたって負けるのだろう。

身体の病よりも心の病の方が深刻な患者が多く描かれてもいた。貧困、トラウマが病気を引き起こすことも・・・

今、「救命救急24時」というドラマをやっていて、面白く観ている。このドラマと海外ドラマの「ER」は舞台は似ているけれど全然違う、ということを夫と話していて、結論は、日本の医療ドラマは叙情詩であり、「ER」は叙事詩である、ということになった。

この小説にしても、医療ドラマにしても、「人情」を中心にそえているのが日本の特徴なのかもしれない。まあどっちでも、面白ければよいのですが。

さて、この本は時代小説が苦手な私にも面白かったですよ。